香典返し・法要のことなら

香典返しとマナー

お悲しみの中にもご準備が必要です

本来、香典返しは四十九日直後にお礼のご挨拶に伺うものです。

しかし、現在の交際範囲の広がりや時間的な制約もあって、品物に忌明けの挨拶状を添えて送ることで感謝の気持ちを表すことがマナーとして定着しています。

香典返しの時期

仏式の場合は、四十九日法要後にまとめて発送されるのが一般的です。

四十九日(七七日)の忌明けの法要を営むまでは「忌中・喪中」の期間なので、喪に服している間のお礼や香典返しは慎むのが本来の礼法にかなった答礼といえます。

四十九日(七七日)の忌明けの法要を営むまでは「忌中・喪中」の期間なので、喪に服している間のお礼や香典返しは慎むのが本来の礼法にかなった答礼といえます。

また忌明けの期間が年をまたいだり、3ヶ月にわたる場合は三十五日の忌明けに。

神式では三十日祭か五十日祭に忌明けの挨拶状を添えて品物を配ります。

神式では三十日祭か五十日祭に忌明けの挨拶状を添えて品物を配ります。

香典返しの品

一般的には「半返し」といって、いただいた香典の半分相当の金額の品が選ばれることが多いようです。

しかし、いただいた香典の多少によって品物を変えるのは大変ですので、三段階ぐらいの品を選ぶようにするとよいでしょう。

贈り物と違って相手の好みのものを選ぶ必要はありませんが、だからといってあまり変わったものでも困ります。

贈り物と違って相手の好みのものを選ぶ必要はありませんが、だからといってあまり変わったものでも困ります。

故人にちなんだものや日用品(タオル、コーヒー、菓子など)、お届け先様にお好きな品を選んでいただける「カタログギフト」が喜ばれるようです。

キリスト教の香典返しは本来ありませんが、一般的な習慣として仏式と同様に行われることが多く、亡くなられてから1ヶ月後の召天記念日に挨拶状を添えて故人を偲ぶ商品を配ります。

必ず忌明けの挨拶状を添えて

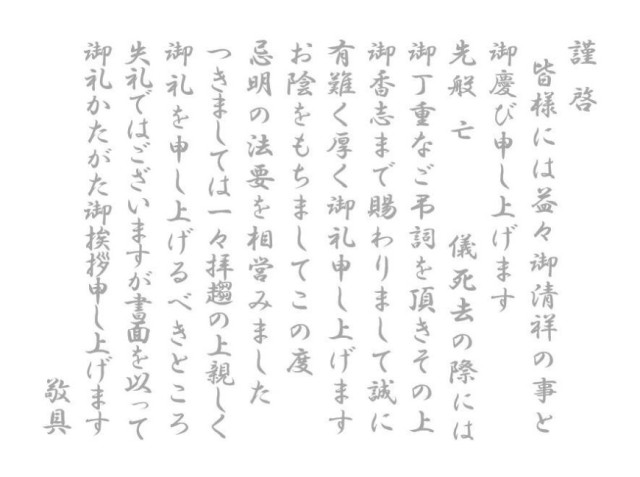

奉書の例文

香典返しをするときは、お世話になったことのお礼と四十九日法要・納骨が済んだこと、戒名の報告などの意味を込めて品物に挨拶状を添付します。

忌明けの挨拶状は、和紙に薄墨の筆文字で手書きまたは印刷をし、奉書封筒に入れます。薄墨は涙で墨がにじんでいるように見えるため、葬儀では薄墨が一般的です。また、不祝儀に用いる封筒は、不幸が重ならないようにとの意味合いから、二重封筒は使いません。